Salud sexual y reproductiva

Salud sexual y reproductiva

Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. Y cuando decidan tener hijos, las mujeres deben poder recibir atención de profesionales sanitarios expertos y deben disponer de acceso a servicios que las ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. (Fondo de Población de Naciones Unidas) (7).

Tanto el concepto mismo de salud sexual y reproductiva, como la atención que se le da desde las políticas públicas, se desarrollaron en la década de los años 90 del siglo pasado de forma paralela al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres. La vulneración de estos derechos es muy grave en ciertos contextos internacionales, lo que no significa que no haya temas de preocupación en nuestro propio contexto: la violencia de género, las infecciones de transmisión sexual, el acceso informado a métodos anticonceptivos de calidad y adecuados a cada persona, el acceso al aborto en condiciones de seguridad, información y educación sobre sexualidad, salud reproductiva y maternidad y paternidad responsables, acceso a una atención prenatal, parto y postparto respetuosos con la autonomía de la mujer y libres de violencias. Todas estas preocupaciones se enfatizan en las mujeres jóvenes y otros colectivos específicos de mujeres como las que sufren violencia o las inmigrantes y refugiadas, en la medida en el que pueda dificultarse su acceso a información, educación y servicios de calidad.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, las fuentes de datos sobre esta temática son varias pero ofrecen un retrato incompleto. A continuación haremos repaso de algunas de ellas.

a. Uso de preservativos como método de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no intencionados.

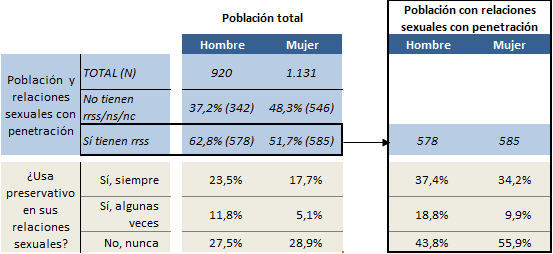

El 17,7% de las mujeres y el 23,5% de los hombres asturianos (Tabla 6.13) declaran utilizar preservativo siempre en sus relaciones sexuales con penetración (1); sin embargo, si calculamos la frecuencia de uso del preservativo sobre la base de la población que declara haber tenido relaciones coitales, los porcentajes aumentan al 34,2% en las mujeres y al 37,4% en los hombres. Aun así, el resultado es que el 56% de las mujeres y el 43,7% de los hombres nunca utilizan preservativo.

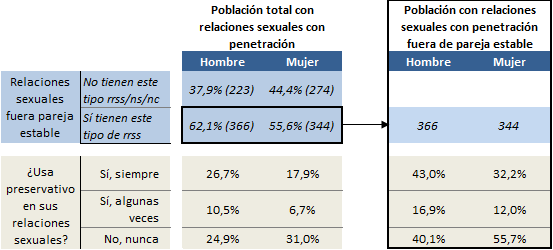

Cuando se trata específicamente de relaciones fuera del ámbito de una pareja estable, la frecuencia de uso del preservativo, curiosamente, no varía sustancialmente:

En el caso de los hombres, de los que tienen el tipo de relaciones señalado, el 43% declaran hacer uso del preservativo siempre, por lo que la frecuencia de uso de éste aumenta ligeramente respecto a la situación anterior (cualquier tipo de relación coital). Pero en el caso de las mujeres, el uso desciende ligeramente: 32,2% en relaciones esporádicas vs. 34,2% en cualquier tipo de relación coital. La frecuencia de las personas que nunca usan preservativo se mantiene aún más parecida a la anterior: 4 de cada 10 hombres (40,1%) y 5 de cada 10 mujeres (55,8%) que mantienen relaciones sexuales con penetración con parejas que no son estables, no usan nunca preservativo.

Al margen de la posibilidad o no de embarazo como consecuencia de este tipo de relaciones, la ausencia del uso del preservativo deja expuestas a estas personas a contraer alguna infección de transmisión sexual. La frecuencia de uso de preservativo como medio de prevención de ITS disminuyó en ambos sexos respecto a 2012, ya que en ese año los porcentajes de uso fueron 38% de las mujeres y 49% de los hombres.

Cuando se pregunta a las personas por el motivo por el que no hacen uso de ningún método anticonceptivo (ni preservativo ni ningún otro), el porcentaje de los que no saben o no contestan es muy alto (39% de las mujeres y 46% de los hombres). Otro alto porcentaje aduce infertilidad de alguno de los miembros de la pareja (46% de las mujeres y 33,5% de los hombres), mientras que no usan anticonceptivos por desear un embarazo el 8% de las mujeres y el 5% de los hombres. Es decir, solo nos consta que el 7,7% de las mujeres y el 16,2% de los hombres que mantienen relaciones sexuales con penetración, no usan ningún método anticonceptivo por otros motivos que no tienen que ver con la fecundidad (motivos religiosos, preferencia de la pareja, falta de acceso a métodos, incomodidad o problemas de salud).

b. Infecciones de transmisión sexual

“Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema importante de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz” (9). El sistema de notificación de este tipo de enfermedades se centraliza en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), que establece una serie de enfermedades como de “declaración obligatoria”. Se ha avanzado desde una notificación agregada de los casos por parte de las Comunidades Autónomas a otra individualizada. Las cinco ITS que recoge este sistema son: sífilis, infección gonocócica, sífilis congénita y más recientemente chlamydia trachomatis (chlamydia) y linfogranuloma venéreo (causado por otra variedad de la chlamydia).

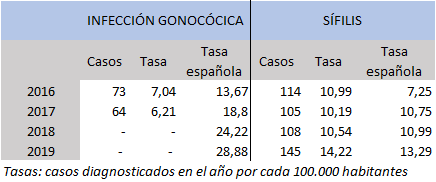

En Asturias aún no se ha implantado el protocolo para la declaración de las dos últimas ITS (chlamydia y linfogranuloma venéreo). Respecto a las tres primeras, Asturias no ha avanzado hasta la declaración individualizada de los casos de sífilis, lo que impide la desagregación de los datos por sexo en esta enfermedad. Solamente es posible, por tanto, conocer las tasas por sexo en el caso de la sífilis congénita y de la infección gonocócica (gonorrea) aunque en este último caso, Asturias no ha hecho notificaciones de 2018 ni 2019 por el impacto de la pandemia en su sistema de vigilancia epidemiológica.

Según el Observatorio de Salud, este tipo de infecciones han aumentado en Asturias (10). Entre 2009 y 2016 se había observado un incremento de las infecciones por Gonococo en hombres. Entre 2016 y 2017 los casos descendieron y por tanto también la tasa, pasando de 7 a 6,2 casos por cada 100.000 habitantes. Como hemos dicho, aun no hay notificaciones de 2018 y 2019. El periodo 2009-2016 también fue de incremento de la incidencia en España (9), incremento que venía produciéndose desde 2001, pero que se hizo mucho más pronunciado desde 2013 y que continúa hasta el último año con disponibilidad de datos (2019). En el nivel estatal, además, el número de casos en varones multiplicó por 4 al de mujeres; las tasas en hombres fueron 46,84 casos por cada 100 mil, y la de mujeres fue de 11,51. Por edades, las mayores tasas se dieron en el grupo de 20 a 24 años, seguidas del grupo de 25 a 29.

En cuanto a las infecciones por Treponema (Sífilis), en Asturias tienen una tendencia ascendente, fundamentalmente hasta 2008, año en que empezaron a descender, aunque en 2016 se mantenía un importante número de declaraciones (10). Los datos ofrecidos por el Instituto de Salud Carlos III (9) para el periodo 2016-2019 se recogen en la siguiente tabla; aunque en 2017 y 2018 el número de casos se redujo ligeramente, 2019 supuso un incremento del 34,2% en los casos, y de casi cuatro puntos en la tasa. Precisamente en 2019 la tasa asturiana (14,22 casos por cada 100 mil habitantes) superó a la española (13,29), situándose en cuarto lugar entre las Comunidades Autónomas con mayor incidencia.

Como ya se ha señalado anteriormente, Asturias aplica un sistema de notificación agrupada de los casos de sífilis, por lo que no es posible conocer en los datos recogidos por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica las diferencias por sexo. En el nivel nacional sí se puede afirmar que en 2019 el número de casos en hombres multiplicó al de mujeres en 7,4 veces. La mediana de edad tanto en hombres como en mujeres fue 36 años. De nuevo la tasa en hombres fue mayor que en mujeres: 25,14 vs. 3,09.

Por último, un breve apunte sobre la clamidia, aunque no dispongamos de datos para Asturias. Este tipo de infección se caracteriza por afectar más a mujeres que a hombres, al contrario de la sífilis y la gonorrea. En 2019 en España el 54,4% de los casos diagnosticados fueron de mujeres (1,2 mujeres por cada hombre). Sin embargo, la edad modula esta proporción; hasta los 24 años hubo más mujeres que hombres diagnosticados, y en proporciones muy superiores a la media: 3,6 veces más chicas que chicos antes de los 15 años, 4 veces más en el grupo de 15 a 19 años y 1,86 veces en el grupo de 20 a 24. A partir de los 25 años la proporción se invierte, y comienza a haber más diagnósticos de hombres que de mujeres (9).

c. Embarazos y abortos de adolescentes

Los embarazos de menores de 20 años son un indicador de salud porque responden, en la práctica totalidad, a embarazos no deseados, imponen una carga a las adolescentes que interfiere en su desarrollo personal y porque delatan prácticas sexuales sin protección que conllevan la exposición al riesgo de contraer una infección de transmisión sexual y que, en algunos casos, pudieran responder a la existencia de abusos sexuales.

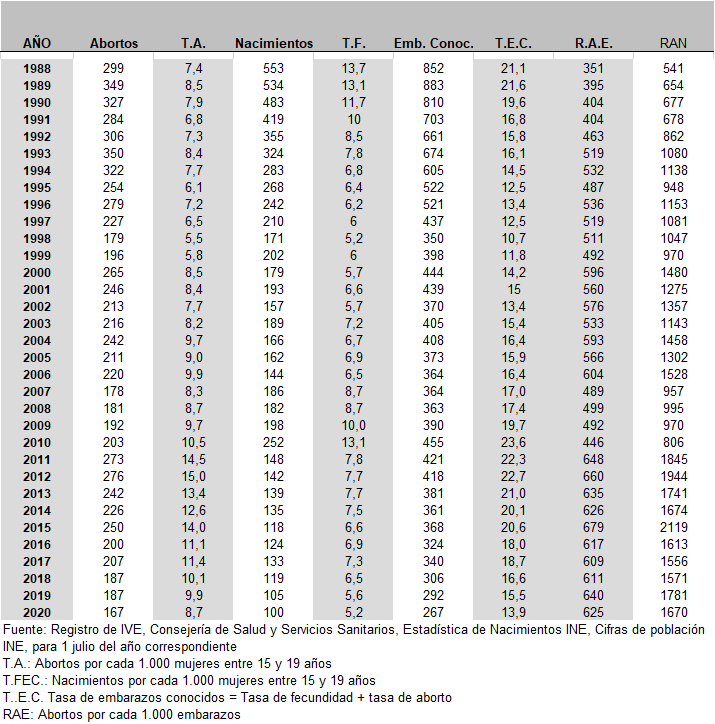

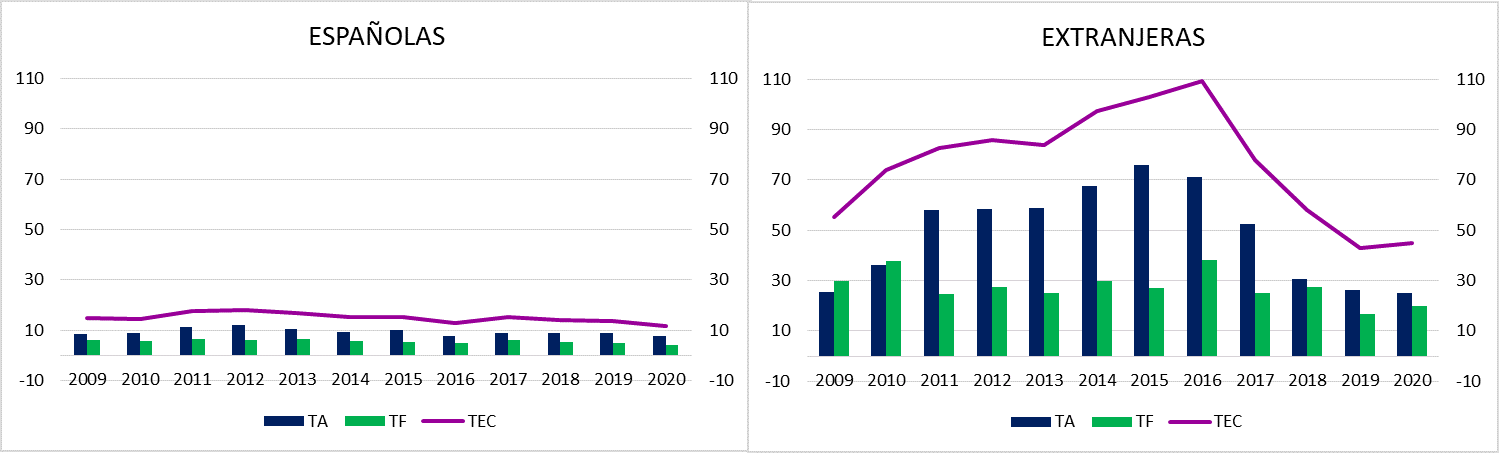

La tasa de embarazos conocidos (TEC) de adolescentes es la relación entre el número de embarazos producidos de mujeres hasta los 19 años de edad, y el número de mujeres de dicha edad en la población, expresada en tantos por mil; es decir, la tasa de embarazos conocidos nos dice cuántos embarazos se contabilizan en un año por cada 1.000 mujeres de 19 años o menos. La manera de obtener el número de embarazos es sumar los nacimientos y los abortos de mujeres adolescentes; hay un cierto número de embarazos desconocidos por abortos espontáneos durante las primeras semanas de gestación que no pueden ser contabilizados. Tampoco se tendrán en cuenta las muertes fetales tardías, ya que la estadística del INE sólo proporciona datos desagregados por Comunidad Autónoma desde 2014, mostrando una media anual de 0,9 muertes fetales tardías de adolescentes. Dado que contabilizaremos como embarazos los nacimientos y abortos, la tasa de embarazos conocidos será la suma de las tasas de fecundidad y de aborto.

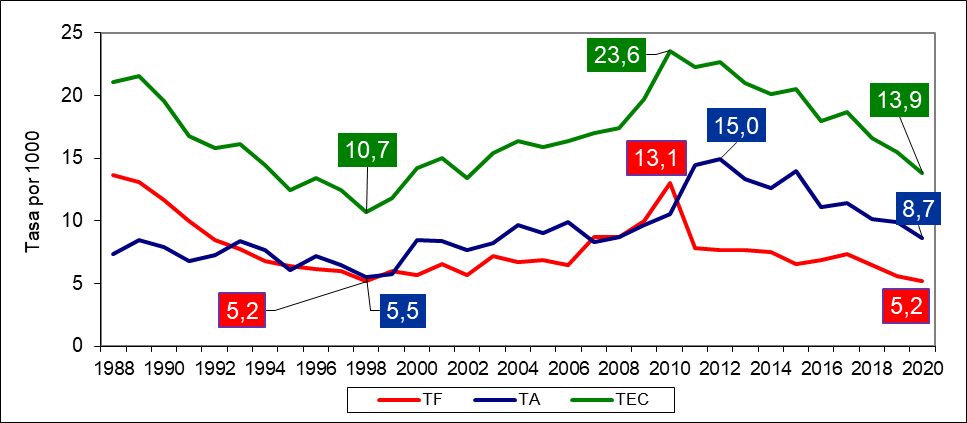

Como es obvio, en el caso de las adolescentes no es deseable ni que tengan criaturas ni que aborten. El objetivo debería ser disminuir los embarazos no deseados; las cifras más bajas se dieron en 1998, con una TEC de 10,7. Ese año se alcanzaron también los mínimos históricos en las tasas de fecundidad y de aborto de las adolescentes en Asturias: 5,2 y 5,5 respectivamente.

A partir de ese momento se inició un período de incremento de las tres tasas que, con la salvedad de 2001, no se interrumpió hasta 2010, año en el que se alcanzó el máximo en las tasas de embarazos y de fecundidad (23,6 y 13,1 respectivamente); la tasa de aborto continuó ascendiendo dos años más, hasta llegar al máximo histórico de 15 abortos por cada 1.000 jóvenes de entre 15 y 19 años en 2012.

A estos puntos de inflexión en las tres series les siguió una tendencia a la baja que llega hasta 2020. La tasa de fecundidad de las adolescentes en Asturias ha vuelto a alcanzar el mínimo de 5,2 registrado ya en 1998. En cuanto a la tasa de abortos y de embarazos, ninguna ha vuelto a sus mínimos históricos, aunque se encuentran muy próximos a los valores del 2000.

En resumen, se distinguen tres periodos claros en cuanto a los embarazos adolescentes en Asturias:

- 1988/1998, de descenso en las tasas de embarazos adolescentes y una ligera caída de la tasa de abortos; como consecuencia, las tasas de fecundidad de adolescentes bajaron. Es decir, en esta década mejoró la prevención de embarazos no deseados.

- 1999/2010, de aumento de las tres tasas; la tasa de abortos inició una tendencia al alza que se pronunció al fin del periodo, a partir de 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis económica. Este aumento del aborto no evitó que también aumentaran las tasas de nacimientos de madres adolescentes, sobre todo a partir de 2008.

- 2011/2020, nuevo periodo de mejora en el control de los embarazos adolescentes, con reducción de las tasas de fecundidad y de embarazos desde el inicio del periodo; la tasa de abortos aumentó abruptamente en 2011 y 2012, para comenzar a descender posteriormente.

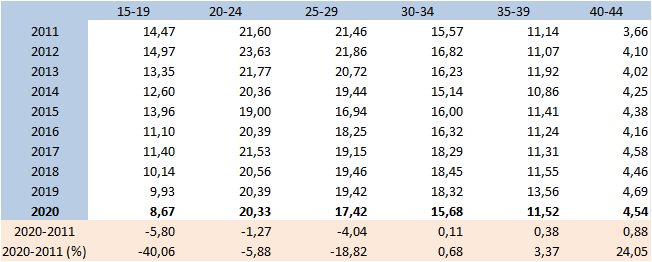

El ascenso en las tasas de aborto producido entre 2008 y 2012 (es decir, durante la crisis económica), no fue exclusivo de las adolescentes; de hecho, la tasa de aborto global en Asturias (15-44 años) pasó en este período de 8,07 en 2008 a 13,79 en 2011. En otras Comunidades Autónomas también se dieron crecimientos importantes en el periodo: Cantabria pasó de 6,09 en 2008 a 10,36 en 2011, Navarra de 6,13 a 8,64 y el País Vasco de 7,02 a 10,34 (Registro IVE del Ministerio de Sanidad)

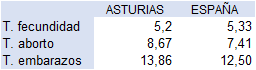

Con los valores actuales, Asturias está por encima de la media nacional en tasas de aborto adolescente, siendo prácticamente igual la tasa de fecundidad a la media nacional. Es decir, la tasa de embarazo de las adolescentes en Asturias está ligeramente por encima de la media española, aunque la fecundidad está una décima por debajo, a expensas de una mayor tasa de aborto.

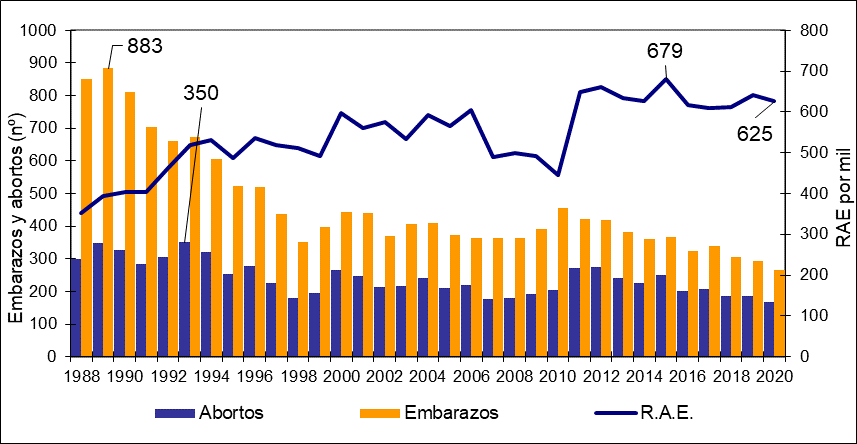

Un indicador que resume la evolución de estas tres tasas es la razón aborto/embarazo (RAE), que expresa cuántos embarazos, de cada 1.000, acaban en una interrupción voluntaria.

Los tres periodos descritos anteriormente pueden distinguirse también en la evolución de la razón aborto/embarazo.

- 1988/1998. Al inicio de la serie, en 1989, hubo 883 embarazos de madres adolescentes en Asturias, máximo de la serie. Este número decreció muy rápidamente durante los siguientes 9 años, mientras que el de abortos se mantuvo fluctuando entre 300-350 abortos anuales en los primeros cinco años, para caer en la segunda mitad de la década, llegando en 1998 a un primer mínimo de 179 abortos de adolescentes. La RAE presentó una tendencia al alza durante estos diez años, pasando de 351 en 1988 a 511 en 1998.

- 1999/2010. Este segundo periodo se inicia por un fuerte aumento de la RAE, que en el año 2000 se acercó a los 600 abortos por cada 1.000 embarazos; con alguna fluctuación se mantuvo en valores superiores a 500 hasta 2007, año en que cae igual de abruptamente que había aumentado al inicio del periodo, terminando este periodo con 446. En este periodo el número de abortos comienza a superar el de nacimientos de mujeres en la adolescencia.

- 2011/2020. En este periodo el número de abortos realizados a adolescentes en Asturias presenta una tendencia a la baja, llegando en 2020 al mínimo anual de la serie: 167 abortos. El número de embarazos también disminuyó en esta última década; sin embargo, la relación entre abortos y embarazos creció, con un aumento importante en 2011, alcanzando los 658 abortos por cada 1.000 embarazos. Con fluctuaciones, desde 2010 la RAE tiene valores superiores a 600 todos los años.

2020 fue el año en el que menor número de embarazos y abortos adolescentes se produjeron en Asturias, a pesar de que las correspondientes tasas fueran mayores ahora que en 1998 (año en el que éstas alcanzaron su mínimo debido a la diferente estructura poblacional). 2020 es un año marcado por las condiciones impuestas por la declaración de pandemia por la Covid 19 y la subsecuente declaración del estado de alarma, con restricciones a la movilidad y confinamientos de la población. Cabe pensar que estas condiciones habrán afectado a las cifras de embarazos y de abortos adolescentes. Un trabajo realizado en la Dirección General de Salud Pública explora hasta qué punto la Covid 19 alteró los resultados en IVEs durante 2020 (10). En el estudio se comparan las tasas específicas de IVE de 2020 con las correspondientes tasas promedio de los 3 años previos a la pandemia (2017-2019), resultando que la reducción de las tasas de aborto en el grupo de 15 a 19 años fue estadísticamente significativa. Además, la reducción de la tasa de aborto en este grupo de edad se concentró en el segundo trimestre del año (abril-junio) debido a la disminución de embarazos entre abril y mayo (meses de confinamiento general). Por último, se estima que la reducción de IVE observada en el segundo trimestre de 2020 se asoció a un mayor descenso de abortos en mujeres jóvenes, sin IVE previa y de nacionalidad extranjera.

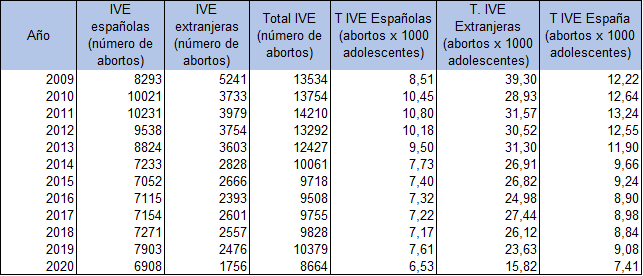

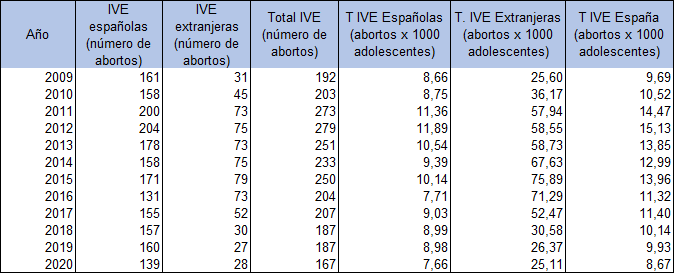

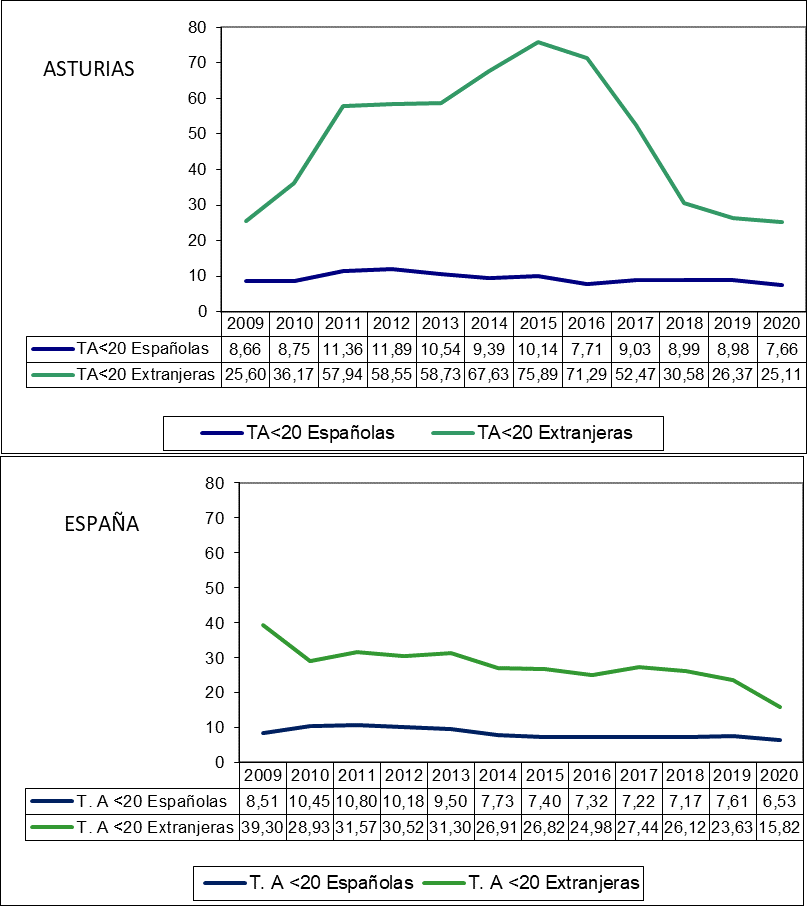

La nacionalidad de las mujeres es un elemento diferenciador en cuanto al aborto en adolescentes en España y aún más en Asturias: las tasas de aborto son notablemente mayores en las extranjeras. Disponemos de datos de la serie 2009-2020:

Hay que decir que, dada la escasa presencia de mujeres extranjeras en Asturias en el tramo de edad que estamos teniendo en consideración, es fácil que sus tasas de fecundidad y aborto fluctúen con facilidad. En Asturias las tasas de IVE de adolescentes españolas se movieron entre 7 y 12 abortos por cada 1.000 españolas menores de 20 años entre 2009 y 2020, mientras que entre las extranjeras no bajaron de 25, llegando a un máximo de 76 abortos/1.000 extranjeras menores de 20 años en 2015. Además, el aumento de la razón aborto/embarazo que se produjo entre 2010 y 2012 en las adolescentes asturianas, coincide con el aumento de la tasa de abortos en las extranjeras en esos años.

También se aprecia una gran diferencia entre las tasas de fecundidad de las adolescentes según su nacionalidad. En Asturias, por cada 1.000 adolescentes de nacionalidad española, han nacido una media de 5,6 criaturas al año; en el caso de las adolescentes de otras nacionalidades, la media ha sido de 27,3 criaturas al año, con un máximo de 38,1 en 2016.

En definitiva, de los valores de las tasas de abortos y de fecundidad encontrados, resulta que la tasa de embarazos conocidos de adolescentes extranjeras en Asturias es mucho mayor que la de las españolas. Según estos cálculos, entre 2009 y 2016 la TEC de adolescentes extranjeras aumentó alcanzando al final del periodo los 109 embarazos por cada 1.000 adolescentes (una de cada 10). A partir de ese año la tendencia fue de decrecimiento hasta 2019, ya que en 2020 se produjeron más nacimientos de adolescentes extranjeras y mayor tasa de fecundidad.

En promedio, entre 2009 y 2020 hubo un promedio anual de 15 embarazos por cada 1.000 adolescentes españolas (15 a 19) y 76,2 embarazos por cada 1.000 adolescentes extranjeras. En 2020 estos valores fueron menores a la media para los dos tipos de población: 11,8 y 44,8 respectivamente.

d. Interrupciones voluntarias del embarazo (mujeres de 15 a 44 años)

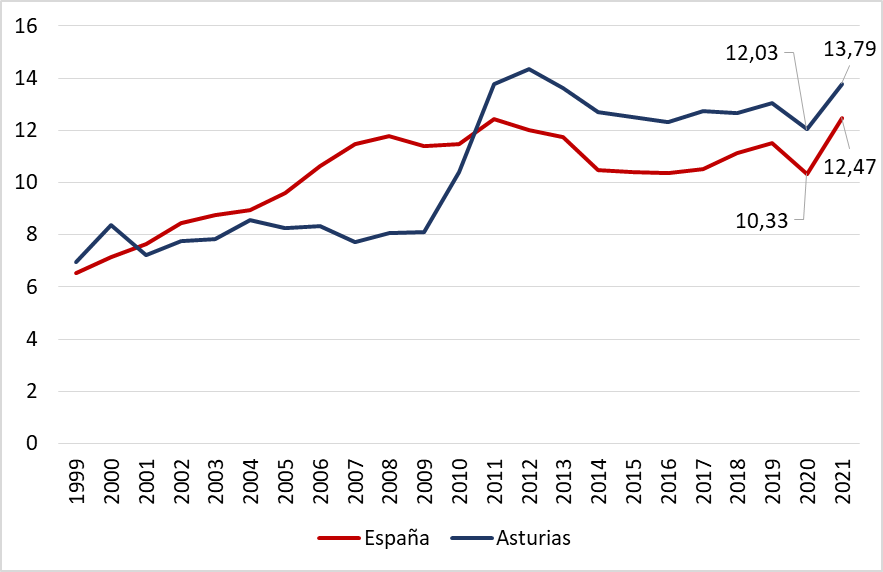

La Tasa de aborto en Asturias está por encima de la media nacional desde 2011; desde ese año, por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años, en Asturias se practican unas 2 interrupciones de embarazo más, en relación con el conjunto nacional (Gráfico 6.22).

De 2011 a 2021 (Tabla 6.20), las tasas de IVE aumentaron 3 centésimas en España mientras que en Asturias permanecen exactamente iguales. En 2020 la reducción de estas tasas fue muy grande: 1 punto en el conjunto nacional y 1,20 en nuestra región, pero en 2021 volvieron a aumentar, aún más de lo que habían caído el primer año de pandemia: +2,14 y +1,76 puntos respectivamente. Como resultado, en 2021 las tasas de aborto españolas y asturianas han llegado a superar sus respectivos máximos de la serie.

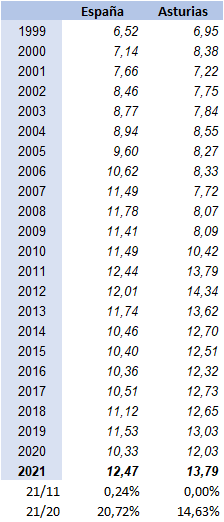

Durante 2021 en Asturias se registraron 13,79 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil, mientras que el promedio nacional fue de 12,47 abortos por cada 1000 mujeres. En 2019 Asturias había ocupado el cuarto puesto entre las Comunidades con mayores tasas de IVE, después de Cataluña, Baleares y Madrid. La reducción de abortos registrada en 2020 en todas las Comunidades Autónomas fue más acentuada en algunas de las que tenían una tasa mayor que Asturias; como consecuencia, en 2020 nuestra región ocupó el segundo lugar entre las mayores tasas de IVE de España, tan solo por detrás de Cataluña. En 2021 Asturias vuelve a retroceder puestos entre las Comunidades con mayores tasas de aborto, pasando a ser quinta tras Madrid, Baleares, Cataluña y Murcia.

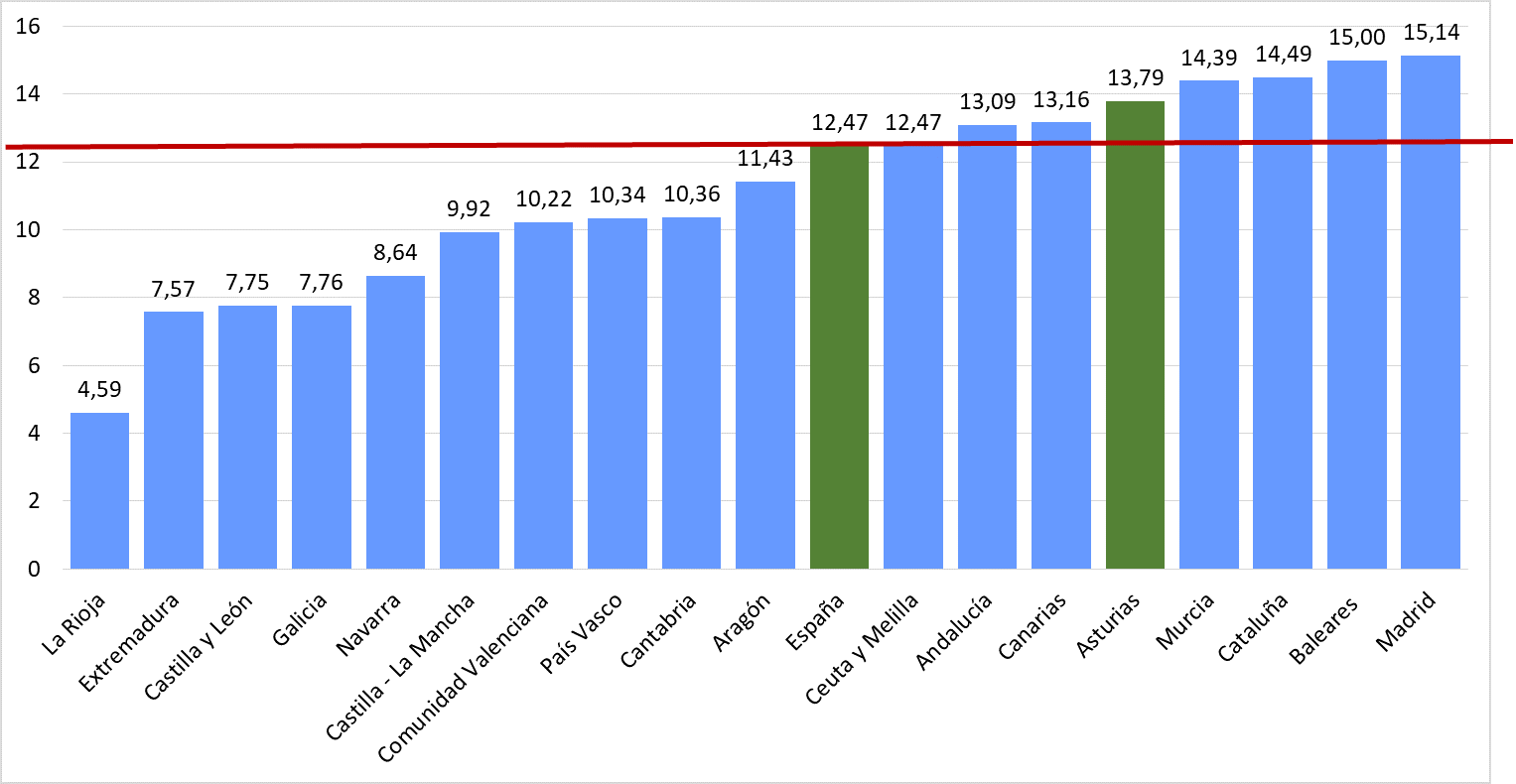

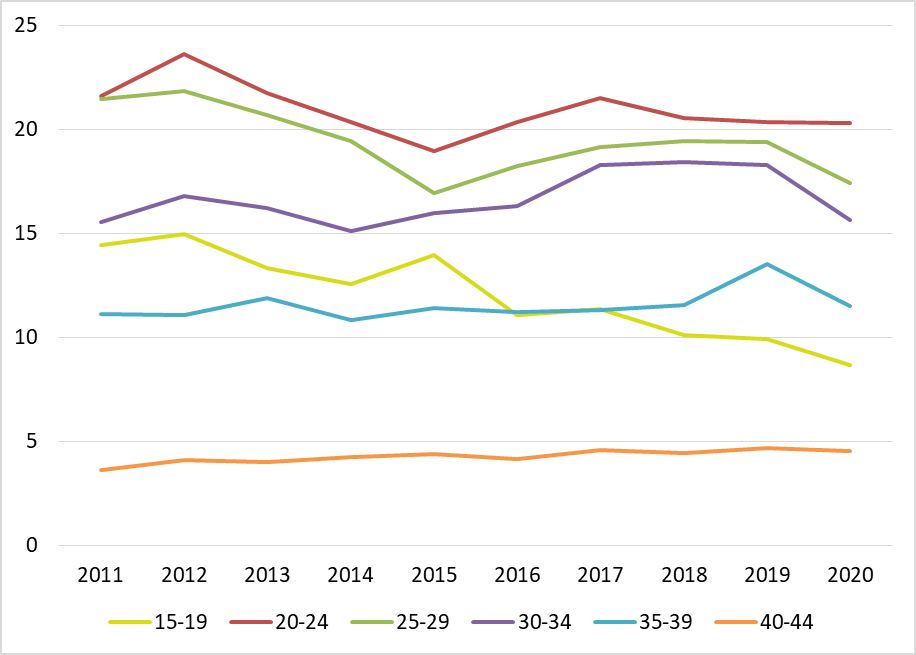

Si queremos saber lo que ocurre en las distintas edades de las mujeres, disponemos de datos hasta 2020. La reducción producida en las tasas IVE asturianas desde 2011 a ese año no tuvo la misma incidencia en todos los grupos de edad; a lo largo de esos 10 años, el grupo de 20-24 años es el que mayor tasa de abortos ha presentado anualmente, aunque ha caído 1,27 puntos entre 2011 y 2020 (cerca de un 6%). Le siguen, por orden, el grupo de 25 a 29 años y de 30 a 34; la diferencia entre ambos grupos de edad es que la tasa de abortos disminuyó en el primero de ellos en 4 puntos (un 19% menos que en 2011) mientras que en el grupo de 30 a 34 prácticamente no ha habido variación entre 2011 y 2020 gracias a la fuerte caída de 2020.

Como ya se comentó anteriormente, el grupo en el que más se han reducido las tasas de aborto es el de las menores de 20 años, pasando del cuarto al quinto lugar entre los grupos de edad de mayor tasa, con una disminución acumulada del 40% en este periodo. Entre los 35 y los 39 años ha habido un ligero aumento entre los dos periodos, también a expensas de la reducción del 2020. En las mujeres de 40 a 44 la tasa de IVE se reduce mucho respecto al resto, con valores que no han llegado a alcanzar 5 abortos x 1.000 mujeres; aun así, en la última década la evolución ha sido de aumento de ,9 puntos, lo que representa un 24% más en 2020 que en 2011.

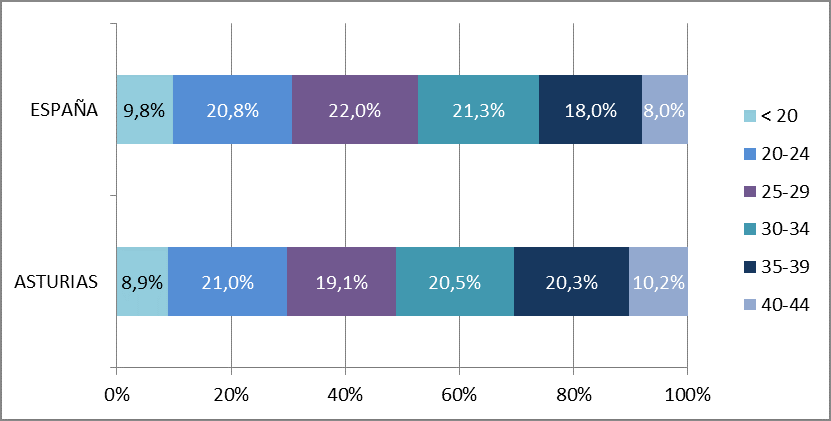

Si se observan los valores absolutos (número de abortos realizados por grupos de edad), resulta que los abortos de menores de 30 años tienen menos peso, respecto al total de abortos practicados, que en el conjunto nacional. Al revés, se concentra mayor número de IVEs a partir de los 30 años.